志望校のことも意識し始めて、立ち位置を知るために模試を受けたところ、志望校の受験者がまさかの2人。

順位は出たものの、「これって信じていいの?」と、正直モヤモヤしてしまいました。

実は、わが家は中学受験のための集団塾には通っておらず、1対1の完全個別指導の算数塾にだけ通っていました。

4科目をまとめて学ぶために、必要なときだけ外部の講習や模試をスポットで受けていました。

このとき受けた模試も、塾Aの講習に参加していたタイミングで申し込んだものでした。

立ち位置が分からないまま進んでいいのか迷いが出てきて、わが家は他塾(塾B)の公開模試を受けることにしました。

結果的に、模試ごとの受験者層や成績表の違いを知ることができ、対策もはっきりしてきました。

この記事では、わが家が他塾の模試を活用した理由と、その経験から感じたことをお伝えします。

塾の模試で「志望者2人」立ち位置がわからない

塾が主催する「志望校判定テスト」や「公開模試」などでは、個人の成績表をもらうことができます。

成績表には、得点、順位、偏差値、志望校の合格判定や、おすすめの併願校などが記載されています(塾によって項目は多少異なります)。

そこでは「〇〇中学志望者〇人中の順位が〇位」といった形で表示されるため、合格ラインに入っているかどうかが分かるようになっています。

ところが、わが家が模試を受けたとき、志望者がたったの2人という結果だったのです。

かなえママ

かなえママこれじゃ、立ち位置なんてわからないよね。困ったな。

講習で受けた塾Aの模試では、順位は出たものの、正直どこまで信じていいか分かりませんでした。

もしかしたら、他の模試ならもう少し現実に近い結果が出るのかもしれない。

そんなふうに考え始めて、他塾の模試を受けることにしました。

わが家が他塾の模試を受けた理由

あまりにも志望者が少なすぎて立ち位置が分からなかったので、わが家は公開模試を受けてみることにしました。

この学校は第一志望の学校ではなく、併願校として志望していた学校です。

この第一志望の学校を受ける人は、併願校としてこの学校を選ぶ可能性が高いこともあり、人気がない中学校だったというわけではないと思います。

もしかしたら塾Aでは人気がない学校?

そう思うしかありませんでした。

公開模試は、費用さえ払えば誰でも受験可能なので、他塾(塾B)主催の公開模試を受けることにしました。

学校別判定模試の最終回(11月末〜12月ぐらい)まで、あと1〜2回のタイミングなら、おおよその立ち位置は把握できそうだと感じ、最終回の模試日程のひとつ前でした。

さすがに、この時期なら正しい数字が出る…はず

わが家では、そう思って申し込むことにしました。

他塾模試を受けてわかったこと

この模試を受けた日は、ちょうど塾Aの志望校別特訓と日程がかぶっていて、模試を受けることに少し迷いもありました。

でも、「この模試で立ち位置が分かるなら」と思って、塾Bの模試を受けてみることにしました。

他塾の模試の場合、会場に知っている人がいないこと、問題形式が違うこと、塾ごとの雰囲気が異なることなど、いつもとは違う環境だったことも良かったです。

会場に知っている人がいないこと、問題形式が違うこと、塾ごとの雰囲気が異なることなど、いつもとは違う環境だったことで、緊張感を持って臨むことができました。

塾が主催する「志望校判定テスト」や「公開模試」などでは、個人の成績表をもらうことができます。

塾によって項目は多少異なりますが、成績表には、得点、順位、偏差値、志望校合格判定、おすすめの併願校などが記載されています。

塾Bの模試の結果では、志望者数が2桁だったので、「今回はそれなりに正しい人数なのかな」と少し安心しました。

塾Aと塾Bでは、成績表の分析方法が異なるので、参考になる部分がたくさんありました。

うちの子ができていなかった問題も、同じ学校を希望している子はかなり正解している…

点数だけでなく、問題ごとに志望する学校ごとの正答者率が分かるのもよかったです。

中学受験本番2〜3か月前のこのタイミングで、「志望校ごとに、できなければならない問題」が明確になったのはありがたかったです。

まだ受験まで、まだ日数がある時期だったので、この模試を受けたことで、できなければならない問題を克服することができました。

漠然と「あと何点取らないと合格できない」と考えるよりも、「この問題は落としたらまずい」と意識できたことで、本人のやる気にもつながったように思います。

11月・12月あたりの模試なら、受験校もほぼ決まってきている状態なので、試験結果を照らし合わせながら、受験者数の動きも少しずつ読み取れるようになってきました。

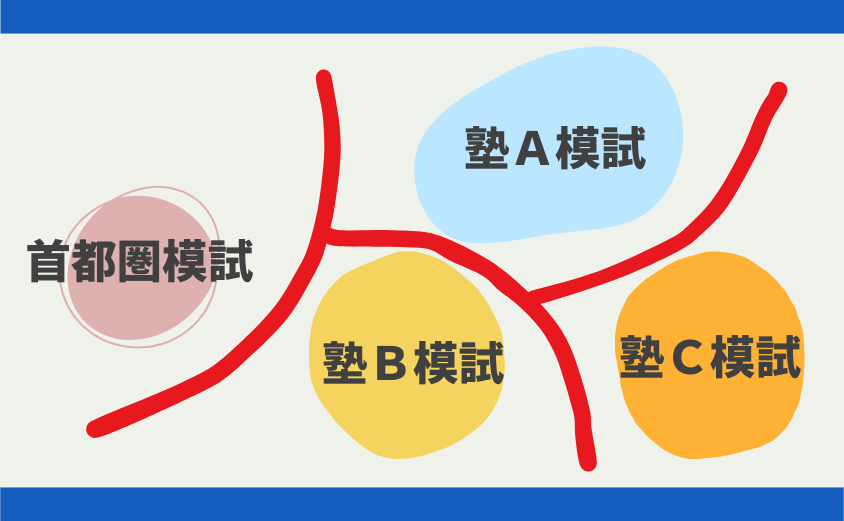

首都圏模試はあえて受けないという選択

他塾模試を検討する中で、首都圏模試も候補に上がったのですが、わが家では受けないことにしました。

中学受験で受ける模試は、塾によって意外と違いがあります。

それは、どの塾に通っているかで「ふだんどんな模試を受けているか」が変わってくるからです。

たとえば、通っている塾で模試が用意されていれば、それだけで立ち位置が分かるので、わざわざ外部の模試を受ける必要はありません。

でも、個別指導の大手塾だと、塾で決まった模試が用意されていないこともあって、そういう場合はどこかの公開模試を受けることになります。

実際に、個別指導の大手塾に通っていた子が首都圏模試を受けていて、「偏差値60って出たけど、本当かな?」と話してくれたことがありました。

わが家も、模試によって出てくる偏差値が違うのは当たり前だと思っています。

だから、実際に同じような層の子が多く受けている模試を選ばないと、正しい立ち位置は見えてこないと感じました。

まとめ:他塾模試で立ち位置が見えることもある

塾Aで模試を受けたとき、志望者数がたったの2人で立ち位置の確認ができず、仕方なく他塾(塾B)の模試を受けることになりました。

もしあのとき、もう少し志望者が多くて自分の位置が把握できていたら、他塾の模試を受けることはなかったと思います。

実際に受けてみると、立ち位置が見えたことはもちろん、他にもいくつか気づいたことがありました。

たとえば、成績表の分析方法が塾によって違っていて、出てくる情報や視点に差があることに気づきました。

また、模試によって出題傾向が異なり、うちの子が苦手なタイプの問題に気づけたのもよかったです。

さらに、受験している生徒の集まり方にも差があり、同じ学校を志望していても、模試ごとに見える立ち位置や偏差値の出方が変わってくるのだと感じました。

こうした違いを感じたことで、ひとつの塾の模試にとらわれず、他の塾の模試を検討してみるのもひとつの方法だと感じました。

受けてみて初めて、「模試によってこんなに違うんだ」と気づいたことがいくつもありました。

実際に受け比べてみないと分からないことも多くて、結果にも納得しました。

また、立ち位置が見えることで「今やるべきこと」がはっきりし、限られた時間の中でやることが明確になったことで、対策の方向性が定まり、実際にその部分を重点的に取り組むことができました。

そして、模試を通じて得られたのは、子どもの成績だけではありません。

会場で保護者が待機している間に、学校の先生が登場し、会場となった学校での試験当日の流れや会場の様子について詳しく説明してくれたことがありました。

説明会では聞けなかったような具体的な話を、思いがけず聞けたのはとてもよかったです。→【模試会場で説明会が行われたときの体験談はこちら】

コメント