覚えるのが苦手な子に暗記させる方法はある?

・子供に暗記をさせたいけれども、どうやったらいい?

・暗記アプリのおすすめは?

・暗記の内容はどうやって決めた?

「暗記マスター」というアプリを使って、暗記をさせました。

「暗記マスター」はPFD対応しているので問題集をまるまる1冊入れることができるものです。

暗記マスターを使うきっかけ

わが子は暗記が苦手です。

暗記と言えば単語帳!と単語帳を子どもに作らせましたが、単語帳作っていると他の勉強ができないので私が作ることになりました。

しかし、量の多さに挫折!何か良い方法がないかと考えた時に

アプリなら楽じゃない?!

そこで見つけたのが「暗記マスター」です。(以前は違うアプリを使っていましたが終了となりました。)

以前使っていたのはこちら↓

暗記マスター

「暗記マスター」はiPhone、iPad対応のアプリです。

「暗記マスター」はPDFファイルに対応しているので、問題集を入れることができました

暗記マスターのメリット、デメリット

暗記マスターの素晴らしい部分は、PDF化したデータを取り込める、写真に撮ったものを取り込めるところにあります。

問題集や参考書など覚えたい本がある場合には1冊丸ごとPDF化したものを入れてしまえば、いつでも暗記することができます。

分厚い問題集や参考を持ち歩いたり開いたりするのが嫌ということがなくなります。

「前回間違えた問題」「間違えたことがある問題」など条件を指定すると、覚えていない問題だけを効率的に学習することができるのです。

我が家の「暗記マスター」活用方法

暗記マスターは「暗記しなければならないもの」「あとで解くかもしれないから残しておいたほうがいいもの」などを入れていました。

問題集や参考書など

問題集や参考書などの書籍はPDF化したものを入れ、暗記したいところに線を引くだけです。

この処理さえやってしまえば、あとは暗記をするだけです。

サピックス

四谷大塚の「四科のまとめ」

四谷大塚の教材は四谷大塚の教材のページから誰でも購入することができます。

我が家は社会だけ入れていました。

四科のまとめの詳しい内容はこちら↓

出る順シリーズ

塾の教材

もらったプリント類などは無くしてしまうことがあったので、PDF化または写真に撮って「暗記マスター」に入れて暗記したいところに線を引くだけです。特に

〇日までにこの部分を覚えてきてね、テストするよ

など、何度も繰り返して覚えるものなどには便利でした。

定期試験や模試の問題

マンスリー、組み分けテスト、志望校判定テストなどテストを受けたものは全て入れていました。

- 暗記マスターに入れていた内容

- ・問題

・解答

・子どもの解答

・正答率の表

PDF化前にすること

暗記マスターを赤シート的に使うので、すべての問題に答えを書き込みます。

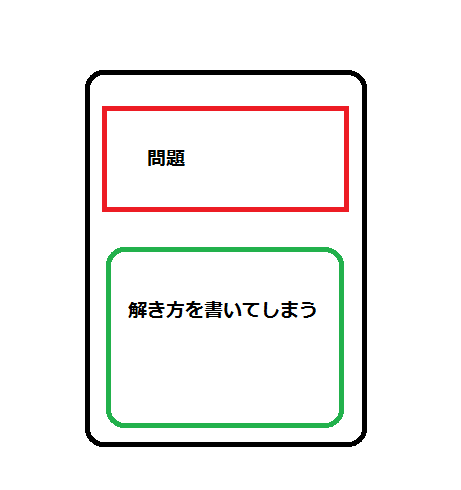

算数の問題をPDF化する際に行ったのは、1ページには問題が1問、その下に解き方を書くこと。

下の絵のようなイメージです。

取り込んだ後のマスキングは解き方の部分のみ。

解答を探す手間がなくなることで、効率よく解き進めることができます。

定期試験のマスキングする部分は正答率で判断

定期試験のマスキングする部分は正答率50%以上のもののみとしました。

マスキングする部分は、成績に応じて以下のように段階的に変えていました。

- 正答率50%以上のものがすべて解けるようになるまで何度も解く

- 余力があれば正答率40%台の問題のみだけ解けるようになるまで何度も解く

最低でも正答率50%以上のものは、解けるようになるまで何度も解きました。

過去問

過去問は、1度は通常通り解き、解けなかった問題のみを暗記マスターに入れていました。

入試の過去問(算数、理科、社会)も定期テストと同じやり方をしていました。(国語の文章問題は暗記マスターには入れていません。)

暗記マスターのデータはどうやって入れた?(我が家の場合)

暗記マスターのデータは、2種類の方法で入れていました。

- 携帯カメラで撮影したものを使う

- PDF化したデータを取り込んで使う

問題集などの書籍の場合は、以下のようにして暗記マスターに入れていました。

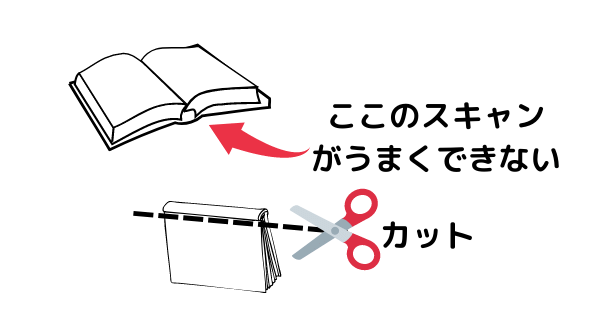

プリンターを使ってPDF化するデータを作るために、本の背表紙をカットします。

私の場合、厚みのある本は、キンコーズに持ち込み背表紙をカットしてもらっていました。

これで背表紙部分ののスキャンがきれいに撮れないという問題が解決します。

キンコーズの断裁・カット料金表はこちら↓

プリンターを使って、紙をスキャンすることでPDF化することができます。

我が家の場合、ADF機能が付いているプリンターに買い替えをすることで、作業効率がぐっと上がりました。

ADF(オートドキュメントフィーダー)機能とは、プリンターのカバーの部分についてる、紙を自動で送る部分のこと。

1枚1枚プリンターの蓋を開けてスキャンする必要が無いから楽ちんです。

ADF機能が付いているプリンターはビジネスモデルなります(EPSONの場合)。

A3対応プリンターなら、過去問の解答用紙を原寸大で印刷できてとても便利(コンビニなどにわざわざ解答用紙を印刷に行く手間が省けます。)

ビジネスモデルは、印刷コストを考えると経済的なのでおすすめです。

A3サイズの場合はこちら↓

A4サイズの場合はこちら↓

まとめ:暗記アプリを使って効率的に学習

暗記アプリを使うことで、時間有効に使うことができます。

出来ない問題のみを繰り返し行うことで覚えられなかったものが覚えられるようになりますよ。

コメント