理科や社会など関連付けて覚えることが苦手、いい方法はある?

・関連付けをして覚えていく方法は?

・物事の流れが分かりやすくなる方法は?

マインドマップという方法をを使って物事を整理、関連付けしながら覚える方法にしました。

我が家のマインドマップ活用方法をご紹介します。

マインドマップとは

マインドマップは思考整理や記憶・アイデア発想・読書・コーチングなどについて役立つと言われています。

中学受験でも使えそうなツールだなと思い試してみました。

マインドマップの参考にしたのはこの本。

子どもが読んでも分かりやすく書いている本です。

マインドマップの書き方

マインドマップの書き方はこちらのサイトや上記の本が参考になりました。

子どもと一緒にマインドマップを書いた時に思ったのは「想像していたことよりも難しい」ということでした。

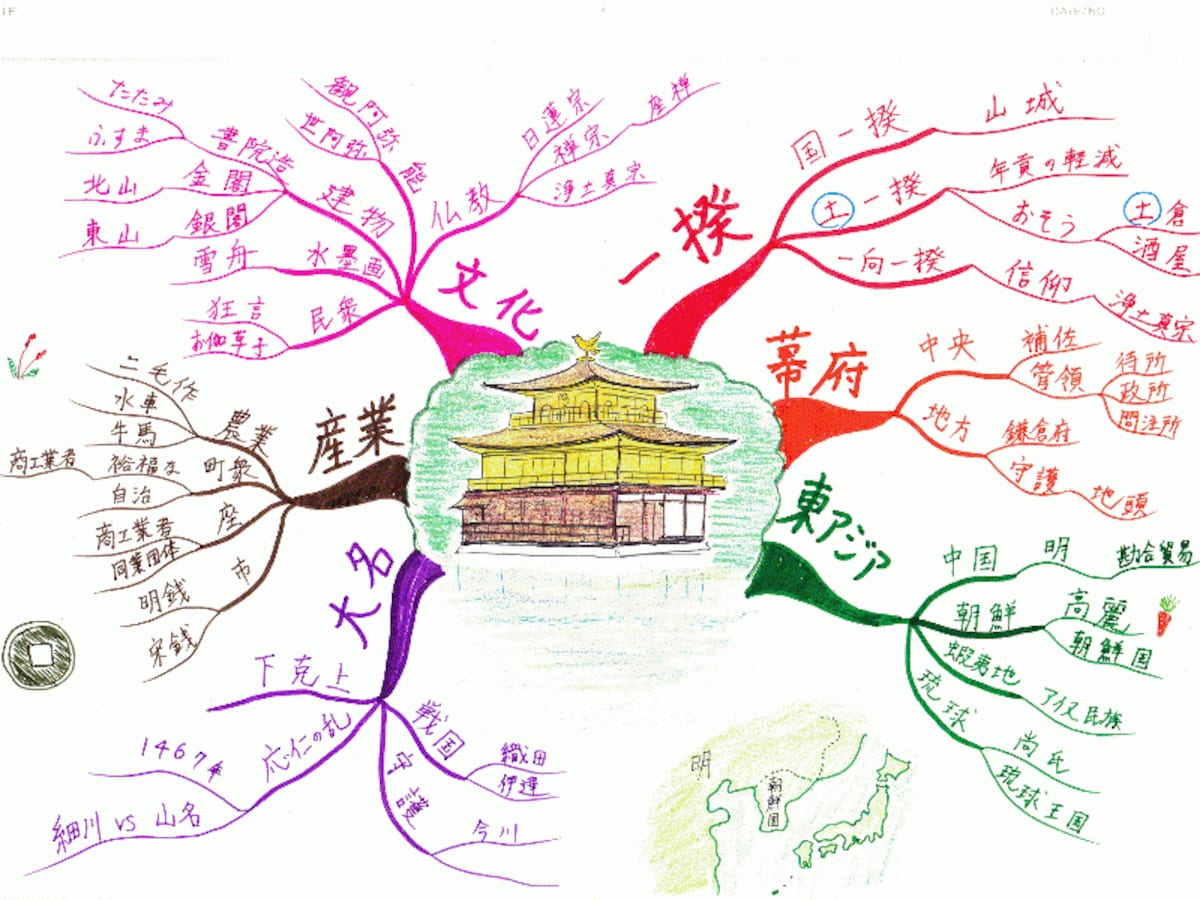

マインドマップはカラフル

マインドマップの本などを見ると、とてもカラフルに描かれています。

中央にステキなイラストがあり、いろいろな色を使ってとても楽しそうなのです。

ぺんてるのサインペンを購入し、マインドマップを書いてみました。

マインドマップの書き方でつまづく

マインドマップを書き始めると、思わぬところでつまずきました。

字を間違えた、真ん中のイラストがキレイに書けない

暗記ツールとして使うはずだったマインドマップが「字を間違えた」「絵が描けない」ことで、作業が止まってしまったのです。

サインペンで書いていることで、字を間違えると修正ができないのでプレッシャーになっていることもありました。

私自身、本を読んだだけの知識ですから、マインドマップの正式な書き方を知っているわけでもありません。

「マインドマップの正しい書き方は何なのか?」と考え始めたら、このまま続けてもいいのかと悩んでしまいました。

間違えていてもOK!自分で見て分かればいいことにしよう

少し考え方を変えて「マインドマップに似たものでも良し」にしました。

それからはちょっとした隙間にマインドマップを書いて頭の中を整理するようになりました。

我が家のマインドマップのやり方と効果

色や装飾などをせず、どんどん書き出しをする形をしました。

我が家の場合、ノートに貼ることを前提としていたのでA3の紙を用意しました。

声に出しながら絵をかくような感覚で、マインドマップを作っていきます。

江戸時代は、1603年から始まって・・・

声に出しながらマインドマップを作成するのは、セルフレクチャーに似ています。

ダラダラ文章を書かず、単語と単語を関連する言葉でつなげていきます。

文章を書かないことで大事なことが浮き彫りになり「見える化」することができます。

紙の上に単語や関連語がちりばめられているので、書き足すときなどもとてもスムーズです。

時間があるときなどは、色を付けてカラフルにすることもしていました。

ノートに出来上がったマインドマップを貼ることで、オリジナルのノートになりました。

試験直前にノート見直すことで、一瞬で記憶がよみがえります。

短時間で思い出すことができるので、マインドマップをノートにしたものはとても便利でした。

連想ゲームとして子どもと一緒に行うと、楽しみながら書き込みすることができますよ。

まとめ:物事を整理したいならマインドマップ

ノートの整理や物事を関連付けて考える時のツールに「マインドマップ」を使うことで、複雑に絡まったものでも1つずつ考えられるようになりました。

1つ1つの出来事がつながって面となって考えらえるようになったことで、物事の流れが分かるようになってきました。

特に歴史は分かりやすかったようです。

マインドマップが絵として頭に残ることから、記憶力の向上にも役立ったと感じています。

コメント