「うちの子、作文が全然書けない、参ったな…」

国語のテストでは、選択問題は近い感じのものを選び、なんとか答えられるものの、記述になると手が止まってしまう。

問題を読んでも、「どう答えればいいのか分からない」と悩み、結局白紙のまま提出してしまうことがよくありました。

それでも最初は、「そのうち書けるようになるかな?」と思っていました。

でも、学年が上がっても状況は変わらず、中学受験が目の前に迫った時に「このままではマズイ!」 と本気で焦りました。

塾では作文の指導はほとんどなく、学校の宿題でも作文を書く機会は少ない。

「どうやって対策すればいいの?」と悩み、たどり着いたのが作文の通信教育のブンブンどりむでした。

作文が苦手だったうちの子が、中学受験に間に合った!

うちの子は、小学校1年生の頃から作文や読書感想文が大の苦手でした。

泣きながら何日もかけて作文を書いていたこともあります。

低学年のうちは、それでもなんとかなっていました。

でも、中学受験を本格的に考え始めたとき、国語の試験に作文が出題される学校があることに気づきました。

このままでは、「作文が苦手」では済まされない問題になってしまう…何とかしないと!と思ったのです。

記述問題がまったく書けなかった!

記述問題になると、何を書けばいいのか分からず手が止まる。(焦って適当に書くこともあったが、やっぱり間違っていた)

読解問題の選択肢を選ぶことはなんとかできても、「自分の考えをまとめて書く」 となると、まったくできない状態でした。

国語の力といっても、単純に「読める・書ける」だけではなく、さまざまな要素が組み合わさっているものです。

そのどれか1つがが苦手なだけでも、「国語ができない」と言われてしまう。

「じゃあ、どうすれば作文が書けるようになるの?」 ここから、いろいろな対策を試すことにしました。

日記、新聞を読んだ感想など、とにかくいろいろと書くことをさせてみてましたが、軒並みダメ。

三日坊主ですし、親の私もイライラしてくるし、結局は「やりなさい!」と怒ってしまう。

このままでは、受験のために必要な作文の力をつけるどころか、 親子関係まで悪くなりそうな勢いでした。

かなえママ

かなえママうちの子はどんな状態だったのか?というと

- 漢字は読めるけど、書けない

- 四字熟語やことわざは何とかできる(ちびまる子ちゃんの学習漫画やタブレット学習のおかげ)

- 読解力・要約力・作文力は壊滅的

国語苦手のレベルじゃない感じもしますね。

親が教えるのは限界!プロの手を借りることにした

よく考えてみると学校の宿題を振り返ってみても、作文を書く機会はほとんどなし。

塾の国語の授業では、記述問題の解き方は教わっても、作文の添削まではしてもらえません。

「これじゃあ、いつまで経っても書けるようにならない!国語ができなくて中学受験は失敗になるな。」

この時すでに5年生の冬休み。

残された時間はあと約1年、間に合うかどうかわかりませんが、どちらにしても作文の対策をするしかありません。

やるべきことは分かった。でも、親が教えるのは難しい、そこで考えたのが作文専門の通信教育でした。

今思えば、もっと早く対策しておけばよかったと切実に思います

プロの手を借りるのが一番いい!

作文の通信教育を試すことに決めましたが、いくつかの選択肢がありました。

その中で、私は「ブンブンどりむ」と「Z会」 の2つを比較しました。

ブンブンどりむ vs Z会 比較表

| ブンブンどりむ | Z会 | |

|---|---|---|

| 機能A |   |

|

| 対象学年 | 小1~小6 | 5年生・6年生 |

| 教材の特徴 | カラフルなテキスト | シンプルな教材 |

| 提出課題 | 月2回/1年~5年生 月1回/6年 | 月1回 |

| 入会金 | 無料 | 無料 |

| 月額料金 | 5,885円/月 | 4,000円/月 |

| 無料体験キットはこちら | 資料請求はこちら |

作文教材を選ぶときに大事なこと

「この教材なら続けられそう!」と子ども自身が思えるかどうかが大事。

どちらの教材も長年使われている優れた教材ですが「子どもが続けられるものを選ぶのが成功のカギ」と思い、どちらを使うかの判断は子どもに託すことにしました。

「ブンブンどりむ」と「Z会」のどちらも、無料で資料請求ができるので、親としてはとてもありがたかったです。

2つの教材が揃ったところで子どもが実際に内容を見て決めました。

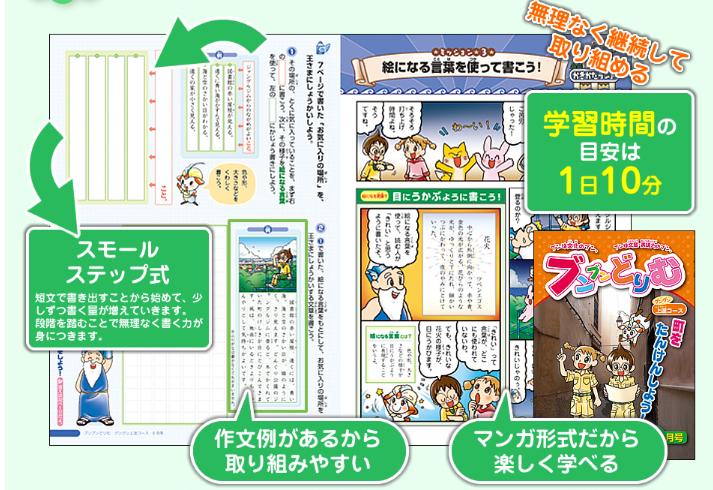

子どもが「ブンブンどりむ」を選んだ3つの理由

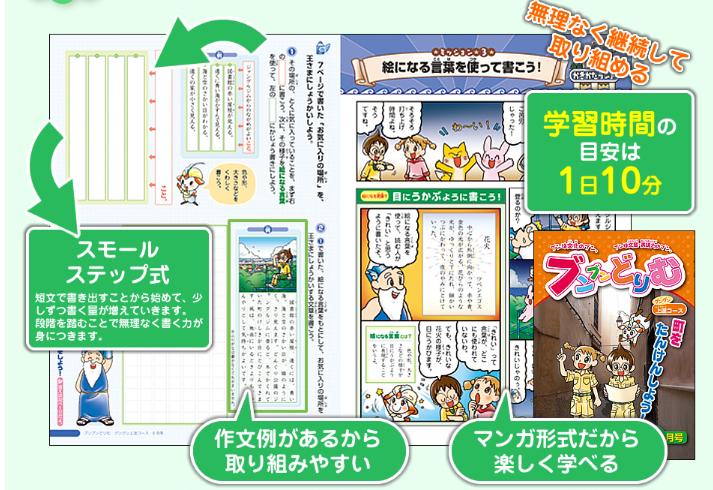

マンガ形式ってどうなの?大丈夫なの?これで作文が書けるようになるって本当?

最初にブンブンどりむのテキストを見たとき、正直、不安がありました。

私自身、勉強教材といえば、文章が中心のシンプルなものが多いイメージ。

ブンブンどりむのようなカラフルでイラストが多い教材を見て、「本当に大丈夫?」と思ったんです。

でも、子どもにとっては「楽しそう!」と思えたことが何より大事だったようです。

実際に選んだ理由を聞いてみると、こんな答えが返ってきました。

カラフルで、書くところが少なそうに見えた

書くところが少ないね、これならできるかも

ブンブンどりむのテキストはカラフルで、ページをめくるとイラストや吹き出しが多め。

「作文の教材=たくさん書かされるもの」というイメージがあったようで、「これは、そんなに大変じゃなさそう」と思えたみたいです。

もちろん、実際には記述量がしっかり確保されていますが、「やらなきゃいけない」という圧迫感が少ないことで、子どもにとっての「やってみよう」のハードルが下がったのかもしれません。

こうして、最初の一歩を踏み出せたことが、「作文の勉強を続けること」につながっていったのだと思います。

マンガ形式だから楽しそうだった

マンガが書いてあるから、楽しそうだね

同じ内容でも、文章だけの教材と、挿絵やカラフルなレイアウトがある教材では、子どもの「やってみたい!」と思う気持ちが全然違います。

ブンブンどりむのテキストには、マンガ形式の解説がついていて、「まずは読み物として楽しめる」のもポイントだったようです。

作文教材というより、「ちょっと面白そうな本」として見てもらえたことで、「自分にもできそう」→「やってみよう」 という気持ちにつながったのだと思います。

文章を書くことに苦手意識があった子どもにとって、「楽しそう!」と感じることは、最初の一歩を踏み出す大きなきっかけになったのかもしれません。

提出課題のポイントで欲しい景品があった

これ欲しいな。やったらもらえるんだよね

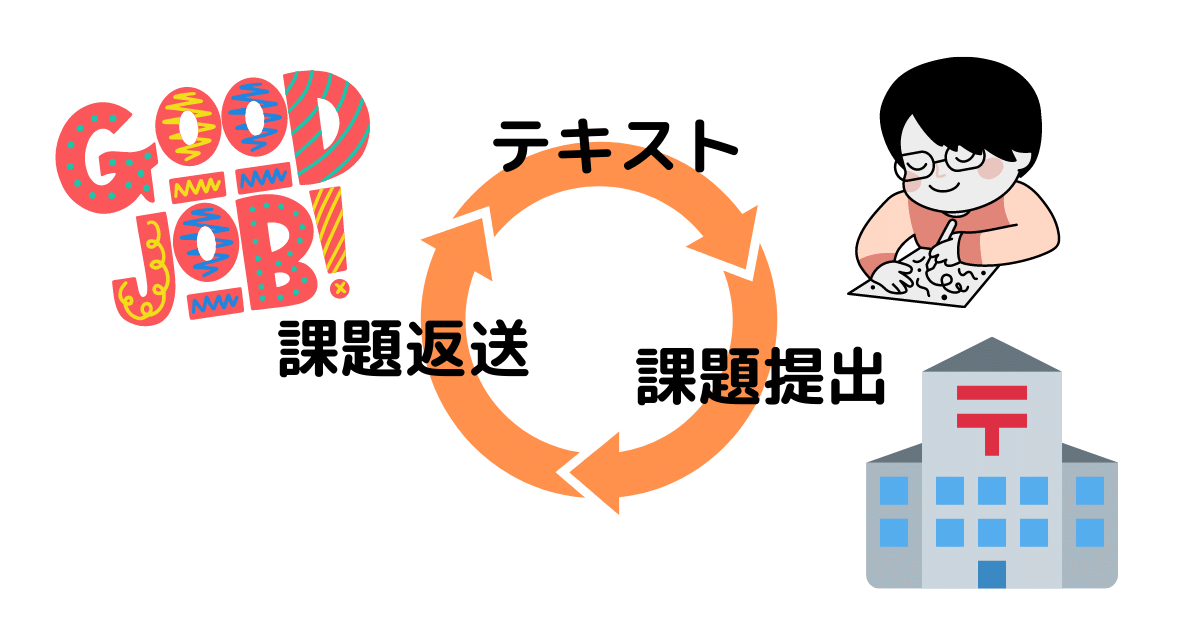

ブンブンどりむは、課題を提出するとポイントがもらえるシステムになっています。

このポイントを貯めると、好きな景品と交換できるしくみは通信教育あるあるなのかもしれません。

子どもは「ブンブンどりむをやったら、欲しいものがもらえる!」と、しっかり計算していたようです。

勉強そのものが目的ではなくても、最初にやる気を引き出せるのは大事なこと。

景品があるからこそ、「やってみよう」という気持ちになれたのだと思います。

最初は「景品が欲しい」という気持ちだったとしても、続けるうちに「作文を書くのが普通のこと」になっていったのは、この仕組みがあったからこそかもしれません。

\小学生向け作文通信教育講座「ブンブンどりむ」/

「ブンブンどりむ」で作文がスラスラ書けるようになるまでの道のり

5年生の冬休み明け、うちの子が「ブンブンどりむ」を始めました。

中学受験本番まで1年を切った切羽詰まった状態で、作文対策としてはかなり遅めのスタート。

「これで間に合うのかな…?」という不安を抱えながらのスタートでした。

特に記述問題はほとんど白紙 のままで終わることも多く、 「どうやって書けばいいのか、全くわからない…」という最悪な状態だったのです。

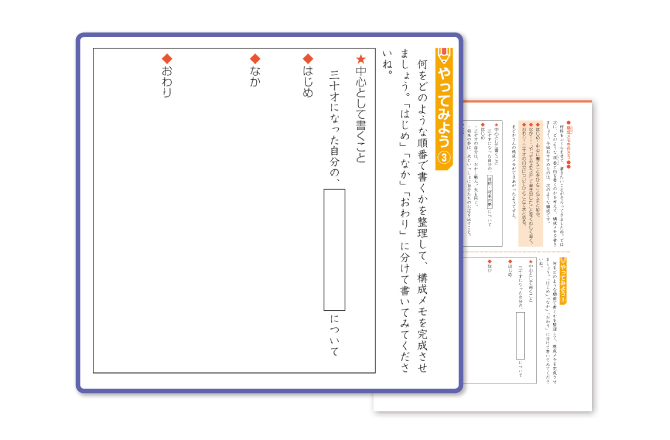

作文が書けるようになるまでのプロセス

我が家のブンブンどりむ体験記です。

ブンブンどりむの初日、1ページ書き終えるのにかかった時間は1時間以上。

何を書けばいいの?

まずは、この作文例を参考にしてみたら?

文章を書くことが苦手な子に、いきなりテキストを渡しても、やっぱり難しい。

まずは隣で一緒に進めることにしました。

とはいえ、最初のうちは作文例を丸写しするのが精いっぱい、それ以上は無理なのです。

こんなにもひどい状況だとは思いませんでした。

ブンブンどりむに書いてある「1日10分でできる」なんて、うちの子には遠い話のように思えました。

ブンブンどりむのテキストを開くことを嫌がらず、開くことはします。

しかし教材を仕上げる時間は、それなりにかかります。

作文例があることで、中身を少し書き換えをすれば何とかなることを子ども自身が発見!

名前変えるだけで作文になる?これでもいいの?

最初は丸写ししかできなかったのが、「ちょっと変えてみよう」 と思えるようになったことが大きな一歩でした。

いろいろなことを言いつつも、何とか仕上げられる状況になりました。

とはいえ、まだまだ時間はかかります。

「ブンブンどりむは、1日10分でできる」…なんて、まだ実感できませんでした。

作文が書けるかもしれない

どこからくる自信なのか、子どもが言い出しました。

3か月目は、 テキストをこなすスピードは確実に上がってきました。

本人が思う「書ける」というレベルがどの程度なのか?よく分かりませんが、「作文を書く」ことに対して、抵抗感が無くなり、少しずつ前向きな気持ちになってきたようです。

ブンブンどりむの教材に自分からチャレンジすることが増えてきました。

学校の遠足の感想文をを書く宿題が出ました。

もう、感想文の宿題できたよ!

いつもなら「どう書けばいいかわからない…」と手が止まっていたのに、30分ほどで書き終えたことに親子で驚きました。

4か月目になると、ブンブンどりむのテキストや添削教材を仕上げる時間が短くなっていました。

なんとか時間通りにできるようになっていったのです。

5か月目になると、学校の宿題(作文や読書感想文)が、すらすら書けるようになりました。

ブンブンどりむの例文を真似ることからはじめて、こんなにも変わるのか!と驚きました。

これなら中学受験の記述問題にも、光が差してきたかも…

この頃になると、「ブンブンどりむ」は「ちょっと頑張ればできる」程度の教材になりました。

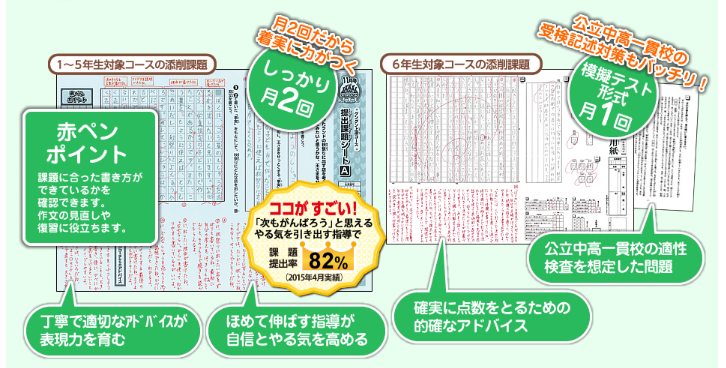

赤ペン先生の添削が、作文力を伸ばすカギだった

「ブンブンどりむ」の添削が戻ってきたときに驚いたのは、赤ペン先生のコメント量。

ねぇねぇ「すごいね」って書いてある

赤ペン先生のコメントは、「とめ・はね」まで意識された読みやすい字で、びっしり書かれていました。

しかも、ただ丸をつけるだけじゃない。

- 「ここがよかったね!」と、具体的に褒めてくれる

- 「こう書くと、もっと伝わりやすくなるよ」と、アドバイスが的確

- 「この部分を直すと、もっと良くなるよ」と、次につながる指導をしてくれる

学校の先生も、塾の先生も、親も…こんなに細かくはできないよね。プロの目線は違う!

作文を読んで「うん、いいね!」と軽くコメントすることはできても、「何が良かったのか、どこを直すともっと良くなるのか」を、ここまで具体的に伝えられるのは、やっぱりプロの指導だからこそ。

「作文を書く→提出→フィードバック→改善」を何度も繰り返し、「どこを直せば、より伝わる文章になるのか?」を、子ども自身が自然と考えられるようになってきました。

「ブンブンどりむ」をやってみた感想

ブンブンどりむを続けるうちに、作文を書くことへの抵抗がなくなっていきました。

学校の宿題(作文や読書感想文)も、以前よりずっとスムーズに進められるようになったのです。

最初は、作文=とにかく辛い・時間がかかる・やっても無駄と思っていたのに、今では「作文=普通に書けるもの」 に変わっていました。

- 書いた作文が褒められる。

- ブンブンどりむのテキストに従えば、作文が作れる。

この繰り返しはかなり有効でした。

結果的に、受験直前には記述問題にも焦ることなく落ち着いて取り組めるようになっていました。

中学校以降は「レポート提出」「意見文を書く」などの課題が増えてきますが、ブンブンどりむを経験したおかげで、文章を書くことに対するハードルが無くなりました。

もし、作文が苦手なままだったら、きっと中学高校のレポート課題も「どうしよう…」と頭を抱えていたと思います。

でも今は「何かを書く」という作業に抵抗がありません。

受験対策として始めたブンブンどりむでしたが、気づけば、「文章を書くこと」が、この先もずっと役に立つスキルになっていたのは間違いありません。

\小学生向け作文通信教育講座「ブンブンどりむ」/

結局、作文対策で一番大事なのは?

今思うこととして、ブンブンどりむを選んでよかった理由は「続けられたから結果が出た」ということ。

どの作文教材にも添削はありますが、結局のところ、フィードバックをもらいながら長く続けられるかどうかが結果を出せる境目なのだと思います。

親が「コレ」と決めた教材よりも、子ども自身に決めさせたほうが長続きすることが多いと感じています。

ここは子どもが「やりたい」と思ったほうにするほうが、納得して続けられる確率が高くなる。

最初は「景品目当て」でもOKでも、確実に続けていれば結果が出ます。

結果的に書く練習が継続的にできれば、それが成功につながります。

\小学生向け作文通信教育講座「ブンブンどりむ」/

まずは資料請求して、どんな教材か見てみよう!

作文対策が遅れたのは、国語は母国語だから年齢が上がれば何とかなると思っていたことです。

中学受験では、作文だけでなく、算数・理科・社会の記述対策も必要です。

「あとでやればいい」と思っていたら、気づいたときには時間が足りません。

実際に我が家も時間が足りなく、もっと低学年の時から対策していたら、こんな大変なことにはなっていなかったのではないかと今でも思います。

作文対策を本気で考えるなら、学年にかかわらず今すぐ対策を始めるのが重要です。

コツコツ継続して行うことで、他の教科の記述問題も解けるようになりますし、何しろ「書けない」と焦らなくていいのはとても大きいです。

どの教材が合うかは、実際に見てみないと分かりません。

作文対策を考えているなら、無料で資料請求をして、実際の教材を確認するのが一番。

「どんな教材なのか?自分の子どもにあっているのか?」を早く知ることで、子どもに合った教材をじっくり選べる時間も取れますよ。

コメント