かなえママ

かなえママさっきから問題解いてないけど?

問題の解き方が思い出せないから考えている

わが家では、このようなことが良く続き、問題が全く解けずに終わってしまうことが多々ありました。

このようなことが続いたことをきっかけに、塾の先生に「1問にかける時間」相談したことがあります。

ここから「どの教科の、どんな問題に、どれくらい時間をかけるべきか」を少しずつ考えるようになりました。

この記事では、そんな体験をもとに

- 科目ごとの時間配分の目安

- 実際の試験時間からの逆算の考え方

- 家庭での時間管理の工夫

などをまとめています。

計算問題なら1~2分で解き終わる

計算問題は、絶対に落としちゃいけないパートだと、塾の先生に言われました。

計算問題は1分。最大でも2分以内で解かなければダメ!

時間短縮のため、分数⇔小数、平方数、3.14の計算は暗記!

計算問題以外は5~10分以内、問題の内容にもよりますけどね。

先生が言うには「算数の計算問題は1問1分(多くても2分以内)で解かないと、文章題を解く時間が少なくなってしまうから」という理由がありました。

実際の試験に置き換えて考えてみました。

算数の試験時間が50分、大問が6問と仮定して単純計算すると

- (試験時間)50分÷(大問数)6=(大問1にかけられる時間)8.3分

- 計算問題が4問あった場合、8.3分÷4問=約2分/1問あたり

文章問題と計算問題の決定的な違いは「文章を読む、計算式を考える」という作業の有無。

その作業部分を考慮すると、文章問題と計算問題が同じ時間配分ということにはなりません。

算数も時間をかけるのは文章問題です。

大問1にある計算問題は短い時間で解き終わること、全問正解!を目指しました。

実際の入試問題を見ると、計算問題と文章問題の配点があまり変わらない場合もあります。効率よく点数を取るためにも計算問題は落とさずにしておきたいと思いました

算数の場合、計算ミスは命取り

計算ミスを防ぐために言われたのは「計算の工夫」と「よく出る計算式の暗記」です。

先生からは、以下のようなものは「もう考えずに反射で出るように!」と言われていました。

- 分数と小数の変換

- 平方数(11×11〜20×20など)

- 3.14のかけ算

こうした暗記を徹底したことで、計算にかかる時間を短縮しました。

わが家では「計算問題は1~2分以内に解く」と目標を決めて、キッチンタイマーで時間を計る練習もしていました。

この記事では、暗記のために使用した表を載せています↓

計算ミスを防ぐために公式に当てはめて問題を解くということも行いました。

得意な単元があると時間の余裕が生まれる

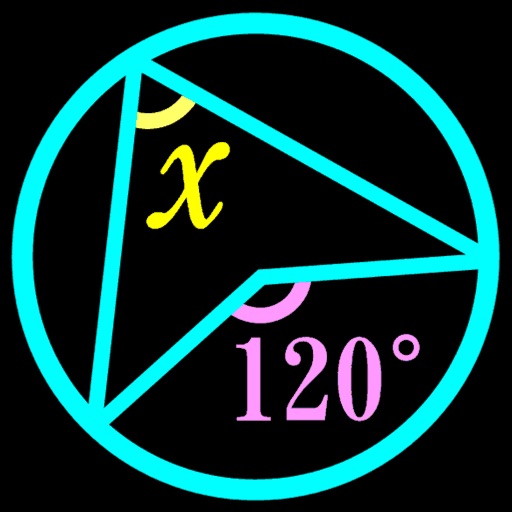

算数には、平面図形、立体図形、角度、場合の数、速さ、水溶液の計算など、さまざまな単元があります。

わが家は角度の問題が得意で、アプリで繰り返し解いていたこともあって、見ただけで解けるようになっていました。

得意な単元が1つでもあると、試験中にすぐ解けるので時間短縮につながります。

一般のアプリでも中学受験に使えるものがたくさんあるので、試してみる価値がありますよ。

漢字は5秒以内で決着

漢字の問題は、見た瞬間に答えが浮かばなければ、「覚えていない」と判断していいと先生に言われました。

算数塾の先生が、国語塾の先生に昔聞いた話は以下の通りだと教えてくれました。

漢字は5秒以上考えるのは無駄!

それを聞いてからは、漢字を前に「うーん」とうなっていた子どもにも、「思い出すより、後で覚えよう」と声をかけるようになりました。

私がチェックしていた国語の過去問では、漢字1問の配点は2点でした。

もちろん、本番で2点は貴重ですが、それ以上に大切なのは文章読解に時間を残すことだと考え、漢字で悩む時間を最小限にして、先に進むことを優先するようにしました

理科、社会はどれぐらいで解く?

理科と社会については、先生からも特別な時間配分の指示はありませんでした。

文章を読みながら答えていくものが多いので、時間で区切るのが難しいね

たしかに理社は、設問の形式や出題の順番によって、時間がかかる問題とサクッと解ける問題が混在しています。

わが家でも、理社の勉強中に「あれ…何だっけ?」と手が止まることがよくありました。長く考えたからといって思い出せるわけでもなく、結局時間だけが過ぎてしまいます。

そうした状況を避けるために、悩みすぎないようにルールを決めていました。

穴埋め問題などについては、15〜30秒以内に思い出せなかったら、次の問題に進む。

このルールを守ることで、まずは一通り問題に取り組むペースを保つようにしていました。

このようにして、理社でも「わからない時にどうするか」の判断を先に決めておくことで、家庭学習のテンポも整いやすくなりました。

キッチンタイマーで時間管理

塾の先生に、問題を解く時間の目安を教えてもらってから、わが家では「時間を計りながら勉強する」ことを習慣にしました。

使っていたのは、秒単位で測れるキッチンタイマーです。

最初は子どもに操作を任せていたのですが、ボタンの押し間違いや設定に時間がかかり、結局テンポが悪くなってしまいました。

それからは、キッチンタイマーの操作はすべて私が担当することにしました。

子どもが問題に集中できるよう、すぐ横で時間を計るようにしていました。

隣に座っていることで、すぐに丸付けもできますし効率が良かったですよ

初めは普通のキッチンタイマーを使っていたのですが、何度も秒を入れ直しするので、実は面倒でした。

そこでイケヤのデジタル時計を使い始めました。倒すだけで入れ直しする必要がないのでとても便利でしたよ。

まとめ|迷ったら次へ。「覚える時間」を確保すれば成績は伸びる

わが家では、問題を解くときに時間を意識する習慣をつけたことで、ダラダラ悩むことが減り、問題を解くテンポが少しずつ良くなっていきました。

特に大きかったのは、

- 計算問題は「1問1分」など明確な目安を持つようになったこと

- 漢字や穴埋め問題で「悩むより先に進む」判断ができるようになったこと

- 子どもの隣について時間を計ることで、テンポよく問題に取り組めるようになったこと

どれも「今できないなら、後で覚えればいい」と割り切れるようになったからこそ、気持ちに余裕を持って取り組めるようになったのだと思います。

今までは「思い出す時間」だったものが、今は「(解き方を)覚える時間」に変えました。

わが家の場合、強制的に打ち切ることで問題を解くリズムがつかめてきた感じです

コメント